スバルデザインに込められた3つの意味|スバルデザイン部長石井守氏スペシャルインタビュー

石井守 = 1962年生まれ。千葉大学工学部工業意匠学科卒業後、1986年富士重工業入社。サンバーのエクステリアデザインやSVXのカラーデザイン、3代目レガシィのエクステリア、そして2代目インプレッサではチーフデザイナーとして活躍し、その間の91~94年には米国LAデザインにて駐在も経験。先行開発やエクステリア全般の統括を経て2009年に副部長、2011年に担当部長。2013年4月からは、デザイン部長と商品開発企画部長を兼務している。

石井守 = 1962年生まれ。千葉大学工学部工業意匠学科卒業後、1986年富士重工業入社。サンバーのエクステリアデザインやSVXのカラーデザイン、3代目レガシィのエクステリア、そして2代目インプレッサではチーフデザイナーとして活躍し、その間の91~94年には米国LAデザインにて駐在も経験。先行開発やエクステリア全般の統括を経て2009年に副部長、2011年に担当部長。2013年4月からは、デザイン部長と商品開発企画部長を兼務している。

石井守の原体験

幼稚園の頃から手先が器用なほうで、テレビを見ていて「あれが欲しいな」と思うと、遊び道具は全部自分で造るような子どもでした。よくゴジラやウルトラマンを粘土で造って遊んでいました。学校が遠かったので、外で遊ばずにすぐに家に帰ってきて、こたつの中で延々と粘土で造っていた記憶があります。虫も大好きでした。外で採ってきては上から見たり、前からみたり、裏から見たり、様々な角度から観察してから、粘土で造っていました。いま振り返ると、デザイナーに必要な観察眼や、立体把握能力は幼少の頃から自然に培ってきていたのかもしれません。

クルマを好きになったきっかけは、小学校時代のバス通学でした。バスは視点が高く、走っているクルマを見下ろすことができるので、いつも食い入るようにクルマばかり見ていました。その頃には、クルマの名前もほとんど言えるようになっていました。中学生になるとスーパーカーブームに火をつけたと言われる漫画「サーキットの狼」に夢中になりました。クルマも漫画も大好きだったので、その当時は、漫画家にも強く憧れを抱いていました。

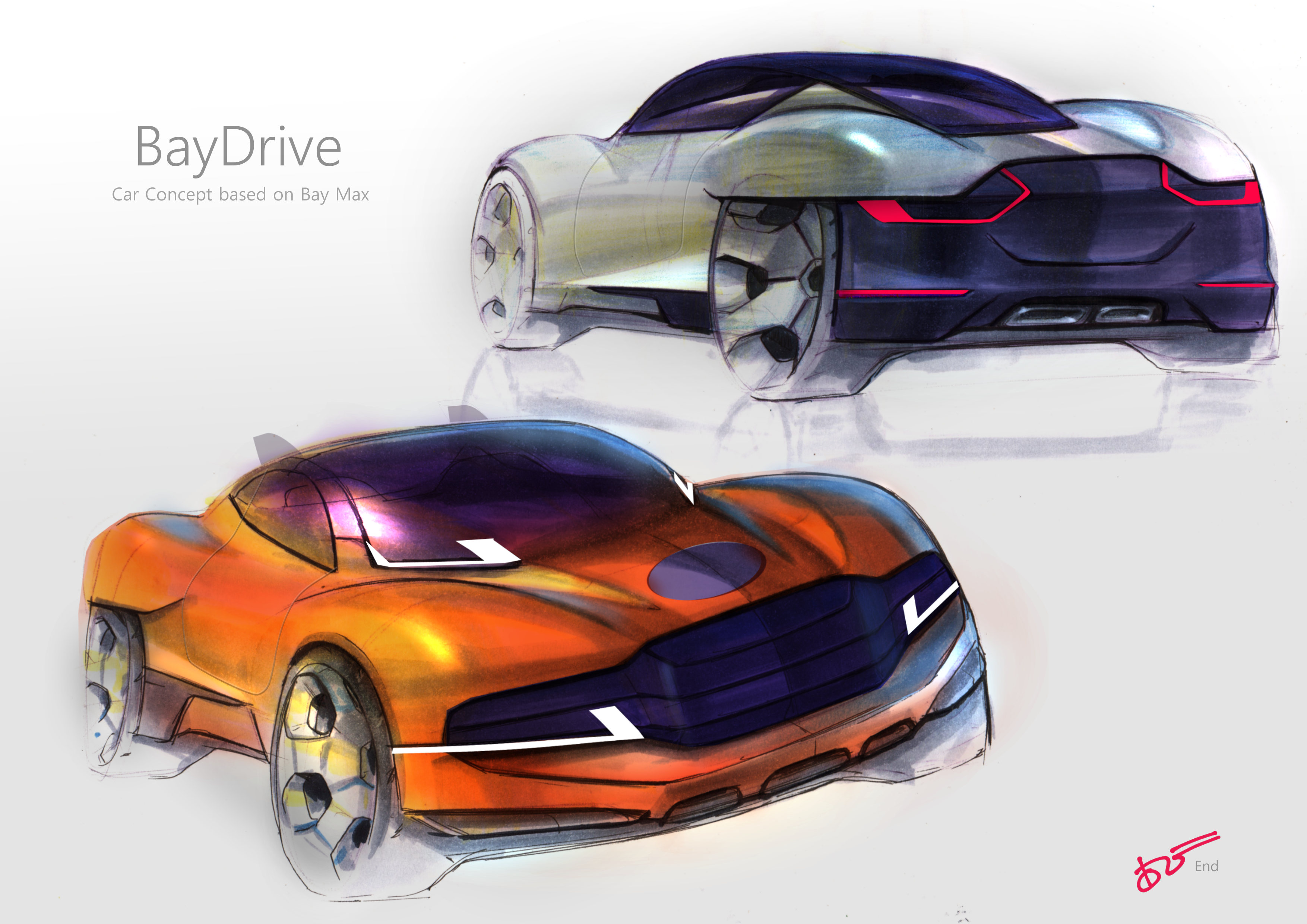

2014年のジュネーブショーでデビューしたVIZIV2。カースタイリング誌が開催する日本カーデザイン大賞のコンセプトカー部門で見事ゴールデンマーカー賞を受賞。スバルが掲げるデザインコンセプト「ダイナミック&ソリッド」が表現されている

2014年のジュネーブショーでデビューしたVIZIV2。カースタイリング誌が開催する日本カーデザイン大賞のコンセプトカー部門で見事ゴールデンマーカー賞を受賞。スバルが掲げるデザインコンセプト「ダイナミック&ソリッド」が表現されている

進学、そしてスバルとの出会い

この頃になると、モーターショーに行ったり、プラモデルを造ったりと、頭の中はいつもクルマの事でいっぱいになりました。クルマのデザインに関わる仕事がしたい、と漠然と思うようになっていったのですが、カーデザイナーという職種の存在を認識しておらず、流体力学を学べばデザインの仕事もできるのだろうと思っていました。ですので、最初は大学も工学部を受験しましたが、デザインを学ぶことはできないと気づき、翌年に工業意匠学科を受験し直しました。しかし、どうすればカーデザイナーになれるのか具体的には分からず、美大に行くことも思いつきもしませんでした。

初めてスバルを強く意識したのは、大学時代のホンダとスバルの新車を船積みするアルバイトがきっかけです。暗い中、前も横もセンチ単位で駐車しなければならないほど、ピッタリと寄せて積み込まなければならず、その上、同じ車種ばかりではないので難しかったです。そのアルバイト中に、ホンダに比べてスバルのクルマはスイッチがどこにあるのか分かりにくいことや、操作も独特で、デザインも奇抜というか、他社とは違う点に気づきました。

スバルは、もとを辿れば航空技術者たちが自動車開発に携わってきたという歴史があります。そういうエンジニア集団が造ってきたクルマですから、機能性や合理性が優先されてきました。その結果、他メーカーとは違うオリジナルなメカニズムを持っている反面、デザイン性は後回しになっていました。ですが、そんなクルマ造りに対する真面目さと不器用さにどんどん惹かれていきました。

大学3年の春にホンダと関東自動車の実習に参加し、夏に富士重工を受けました。その頃富士重工は、実習をおこなっておらず面接だったので、自分の作品を持って行き、部長に見てもらいました。面接では「クルマの作品無いの?」などと聞かれ緊張しましたが、無事内定を頂けました。ちなみに、その当時は工業意匠学科にカーデザインの授業はなかったので、全て独学です。まだバブルの頃だったので、デザイナー5名、モデラー2名と同期は多かったです。

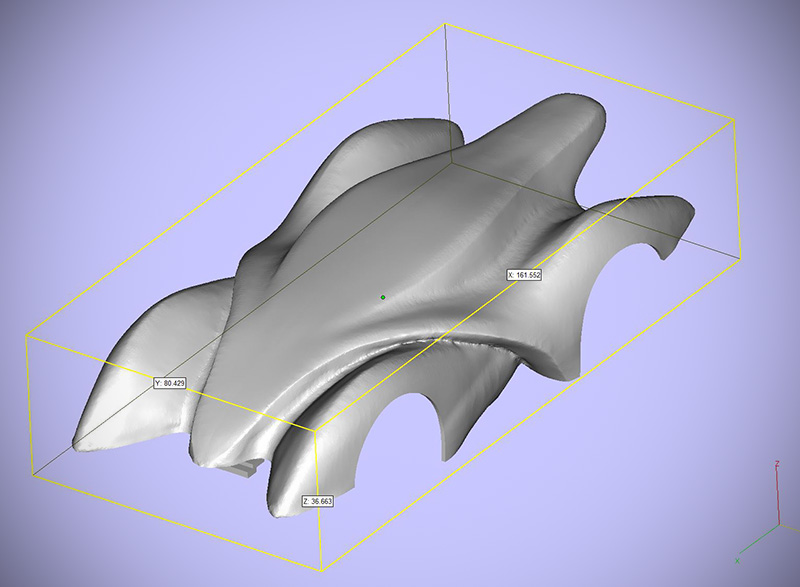

「グランツーリスモ6」のアップデートとともに登場した「SUBARU VIZIV GT Vision Gran Turismo」。ムービーでは、誕生のストーリーをセミドキュメンタリータッチに表現しており、開発陣をはじめとするスバルの熱い想いが感じられる。

とにかく造れ。心が動けばこっちのもの。

入社して数ヶ月は工場実習。その後、2ヶ月程レックスという軽自動車のエクステリアを担当し、すぐにスーパーチャージャーが付いたレックスのスポーツモデルのインテリアチームに配属になりました。そこでステアリング(ハンドル)をデザインすることになったのですが、図面から何から自分で描かないといけませんでした。スポークをご存知ですか?ハンドルって輪っかになっていて、その中心から放射状に伸びる部分がスポークです。予算の関係で普通のモデルの共用だったのですが、私はどうしても3本スポークにしたかったのです。

しかも溝やディンプル(くぼみ)も入れたいと考えていました。予算が決まっているので、通常は追加の費用はかけられないのですが、当時の直属の上司がとても任せてくれる方だったので、直訴すると「じゃあ造っちゃえば?」と言ってくれました。3本スポークにして本物の革を巻いてモデルを造りました。当然このほうが良いという確信があったのでそうしたのですが、それ以上にそのモデルを見たレックスの担当部長が、「これがいい!」とても気に入って下さり、採用されました。それが入社半年のこと。その時に、魅力的なものをデザインして、きちんといいものを造ることができたら人の心を動かせられる、と確信しました。とにかく最高のものを造って提案する。今、現場にもそう伝えているのですが、それこそがデザインの”チカラ”だと思います。心が動けばこっちのものなのですから。

上司と2人きりで担当したサンバー

その次は、サンバーのエクステリアを担当しました。しかも、課長級の上司と2人きりです。不安に思っているとその上司が病気で入院してしい、資料を入院先まで持っていって打ち合わせをしました。モデラーの先輩にも助けていただいたりして、何から何まで勉強になることばかりでした。それからSVXのカラーデザインや、レガシィのインテリアを担当しました。

ちなみに、SVXはエクセーヌをクルマで一番はじめに採用しました。エクセーヌとはスエード調の人造皮革のことです。SVXはジウジアーロ*が造ったモデルなのですが、イタルデザインから運ばれてきたモデルは全部バックスキン*が使われていましたが、バックスキンは1年くらいで劣化してしまいます。それでも、どうしてもそれを忠実に再現したい、ということでエクセーヌを探してきたのですが、やはり退色して色が変わってしまいます。なんとか退色しても目立ちにくく気にならないカラーのものを試してインパネやドアトリム、シートに採用しました。内装だけではなくて外のカラーも担当していたので、1/5モデルを15種類くらい造り、全部違うカラーにしてアメリカでクリニック*を実施したりもしました。そこまでしましたが、趣味性が強かったのか、あまり売れませんでした。

ジウジアーロ=イタリアの工業デザイナーで、イタルデザインの設立者。数々のデザインプロジェクトを手がけ、1999年にはカー・デザイナー・オブ・ザ・センチュリー賞を受賞し、2002年にはアメリカ・ミシガン州ディアボーンの自動車殿堂(Automotive Hall of Fame)に列せされた。カーデザインアカデミー監修の栗原典善氏も、同氏のもとにかつて在籍していた。

バックスキン = 本来はオスシカ皮の表面をサンドペーパーでこすって起毛させたもの。現在では,ヤギ,ヒツジの皮などの加工品もバックスキンと呼ぶ。手ざわりがよく,しなやかで,丈夫。

クリニック = おもに自動車業界で、発表前や開発中のクルマを展示して印象調査を行うこと。

海外での経験とそこで得たもの

91〜94年はアメリカのスバル・リサーチ・アンド・デザインで過ごしました。英語が苦手だったので、ショッピングできるくらいまでにはなっておかないと苦労するだろうなと思い英会話にも通いました。当時、現地では他メーカーの方も含めて日本人サークルができていて、同じ日本人同士、そこには企業間の壁がありませんでした。それまでは、ずっと群馬でデザインしていましたから、他メーカーのデザイナーと交流する機会もあまりありませんでした。そこで色々と、スバルが遅れているのだな、ということを実感しました。トヨタの方が話している内容がわからないのです。デジタルのソフトってなに使っている?と話をしているのですが、ハテナ状態でした。あとは、プライベートで集まって「もしパナールが現代に復活したらどんなデザイン?」なんていうお題に対してスケッチしたものを持ち寄って品評会をしたりしていました。そのメンバーとはいまでも繋がっていますし、思い返しても楽しい想い出がたくさんあります。

パナール = フランスの軍用車両メーカー。 世界的には、19世紀末期から自動車生産を始めた世界有数の老舗自動車メーカーとして知られている。第二次世界大戦後は高級車業界を撤退して小型車分野に転進、先進的な前輪駆動の小型乗用車の生産に専念した。しかし、あまりに独創的な設計思想と小さな生産規模が災いし、経営不振から1955年以降シトロエンの系列下に入ることになる。1965年にはシトロエンに吸収合併され、パナール・ブランドの乗用車生産は1967年で終了した。

アメリカは道が広く、フリーウェイは片側4、5車線あります。ですので、日本と比べるとクルマもシルエット全体が見えます。それに対して日本は道が狭く、フロントとリアが目立つので、どうしてもシルエットよりもディティールの造形に凝ってしまいます。アメリカという土地で過ごしたことで、デザインの背景や、そのデザインが持つ意味も強く意識するようになりました。

- 2001年の東京モーターショーで作成したコンセプトカー

スバルのデザインは誰が決める?

アメリカで3代目レガシィをデザインし、日本に戻ってきてそれを量産まで担当しました。当時、セダンがあまり売れず、月間1000台以下レベルでした。ですので、その時の担当部長に「思い切って石井の好きにしてみろ」と言われました。初代B4はそれで生まれました。ちょうどトヨタ・アルテッツァが出た時期でしたので、雑誌でもアルテッツァ対レガシィB4ターボの特集がたくさん組まれ月間2000台以上の売り上げになりました。

―当時全て一任して下さった担当部長も素晴らしいですが、石井さんも確実にチャンスをものにされておられますね。実際石井さんご自身は、部下に対してはどのように接しておられるのですか?

入社して最近まで、スバルのデザインは誰がどう決めているのか分かりませんでした。決定に責任を持つという意味では、確かにデザイン部長が決めます。しかしデザインに対する高い視点・広い視野を持つ人が、良しとするものが良いものなのだとずっと信じられてきたのだと思います。ですが、2006年に現在顧問の森郁夫さんが社長に就任されてから、スバルは会社としてお客様視点を重要視するようになりました。それまではプロダクトアウトの製品が多かったのですが、これからはお客様視点のものづくりで、ハードではなく価値を提供していこう、と宣言したのです。

今ではそれがスバルデザインの考え方のベースになっています。お客様が安心して愉しめる一番のクルマがスバルであって欲しいなと思っているので、ジャッジの根本はすべてお客様です。そうなると、将来のお客様がどういう方で、どういうライフスタイルで、ということを全て考えないといけません。デザイナーとしては新入社員も部長も関係ないと思っているので、将来のお客様に対して一番良い答えを皆で模索していくというスタンスを大事にしています。

スバルデザインに込められた3つの意味

これはデザイナーだけでなくて、モデラーや、データを造るメンバーも含め、全員に言っていることですが、全てのデザインに「機能の意味」、「形の意味」、そして「スバルらしさを持たせたい」と考えています。スバルは歴史から見ても航空機を造ってきた会社です。飛行機はバランスを崩すと飛びません。緻密な検証やデータなどの合理性を重んじてきましたし、AWDや水平対向エンジンといったスバルならではの機能に魅力を感じるお客様も多い。そのアイデンティティをデザインにもしっかりと反映させた、我々にしか出来ないデザインを生み出すことにチャレンジしていきたいと思います。

カーデザイナーを目指す学生へ

クルマは人間に近い、一番大きなプロダクトです。大学の時にもよく言われましたが、人間に近いものほど形って変わりません。お箸とか、お茶碗、コップなど、昔から変化していませんよね。クルマもそうなりつつあると思うのですが、まだまだやれることはたくさんあります。クルマって技術革新でガラっと形が変わったりします。ハイブリッドやEVになると、重いものを積む場所が変わり、それに伴ってデザインも変化するでしょう。だからこそ、難しいけれど、面白いです。

また、クルマにはたくさんの人が関わり、その人達のものすごい数の知恵を出し合いながら造っています。モデラーもいるし、エンジニアもいます。スバルを例にあげると、デザイン部の役割は、分業で構築されているスバル独自の設計思想や要件を、まとめてデザインするという事です。お客様視点とスバルらしさを融合させながら、将来に向けてお客様が一番愛着を持てる、使いやすいデザインを構築する余地はまだまだ残っていますし、それを鮮度高くデザインするのが我々の使命だと考えています。

カーデザイナーという仕事は、その分大変なのですが、影響範囲も大きいので愉しいと思います。ぜひとも若い方たちにチャレンジして欲しいです。